1990年に登場した初代NSXは、日本が世界に誇るスーパースポーツカーとして、自動車史に大きな足跡を残しました。オールアルミボディの採用やミッドシップレイアウトなど、当時としては革新的な技術の数々を搭載した初代NSXの歴史と進化を知りたいと思ったことはありませんか?F1テクノロジーを市販車に落とし込み、操る喜びと扱いやすさを両立させたNSXは、ホンダの技術力の結晶として今なお多くのファンを魅了し続けています。

本記事では、初代NSXがなぜ特別なクルマなのかを理解するための5つの革新技術に焦点を当て、その開発秘話から進化の歴史、そして現代における価値まで徹底解説します。NSXの魅力を息子や若い世代に伝えたいベテランカーファンはもちろん、日本の自動車技術の粋を知りたい方にも必見の内容です。

初代NSXの誕生背景と開発秘話

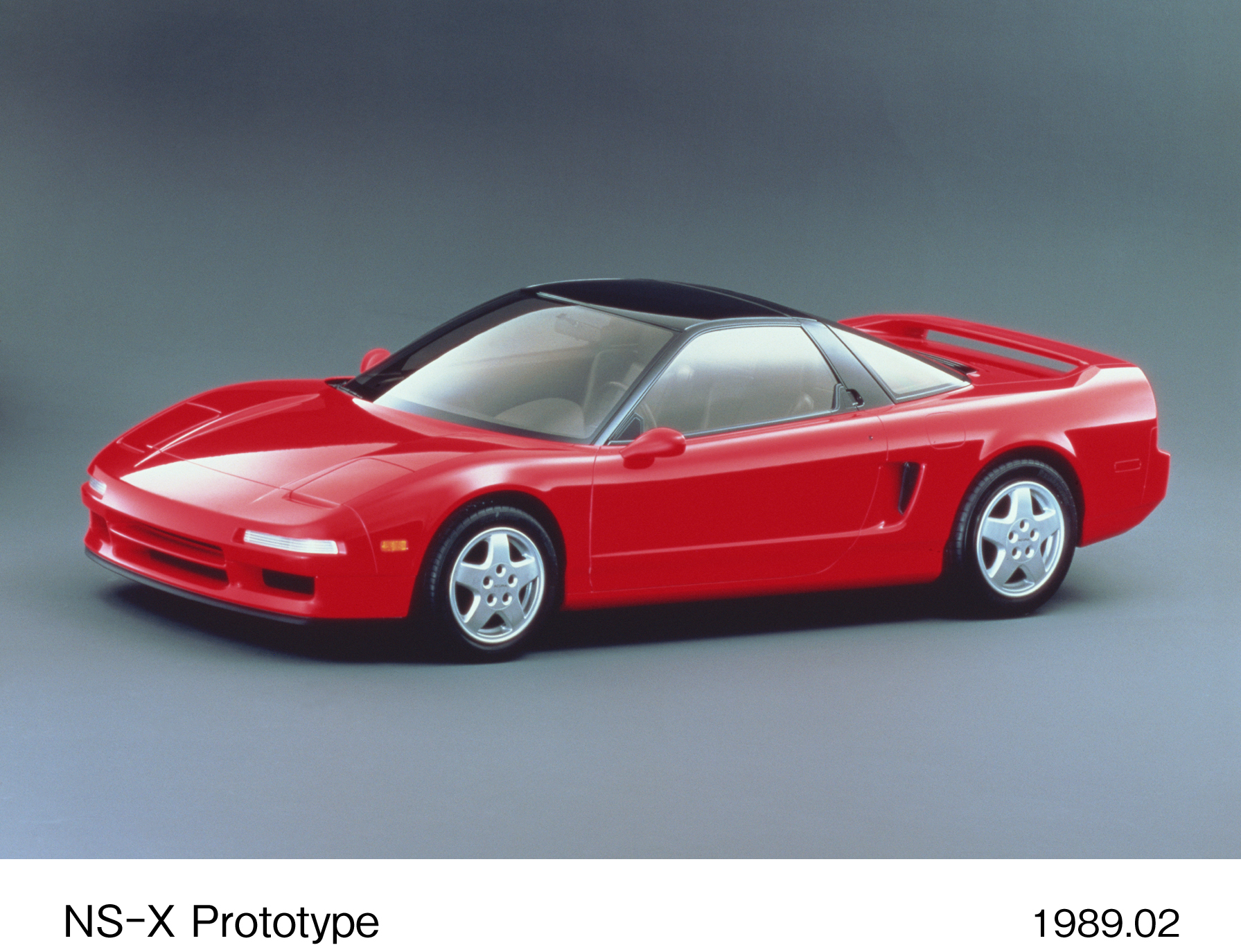

出典:本田技研工業株式会社

スーパーカーの歴史に革命を起こした初代NSXは、単なる高級スポーツカーではありませんでした。その誕生は、日本の自動車メーカーがスーパーカー市場に本格参入するという、大きな挑戦の始まりだったのです。ホンダが開発した初代NSXは、従来のスーパーカーの常識を覆し、新たな時代の先駆けとなりました。

ホンダが目指した「新世代スーパースポーツカー」の構想

1980年代、ホンダはF1での成功を背景に、そのテクノロジーを注ぎ込んだ本格的なスポーツカーの開発を決断します。「New Sports eXperimental」の頭文字を取って名付けられたNSXプロジェクトは、単に速いだけでなく、誰もが安心して操れる「新世代スーパースポーツカー」の創造を目指していたのです。

当時のスーパーカーは、その圧倒的な性能と引き換えに、扱いにくさや信頼性の低さが課題でした。イタリア車を代表とする欧州のスーパーカーは、卓越した走行性能を持ちながらも、日常使用には難があったのです。ホンダはこの状況を打破し、「毎日乗れるスーパースポーツカー」というコンセプトを掲げることになりました。

この野心的なプロジェクトを率いたのは、後に「NSXの父」と呼ばれる上原繁氏。彼の指揮のもと、約400名のエンジニアが結集し、従来のスーパーカーにない新たな価値の創造に挑んだのでした。開発チームは、「高い走行性能」と「日常的な使いやすさ」という、一見相反する要素の両立を目指していたのです。

F1テクノロジーからのフィードバックと開発プロセス

NSXの開発において、ホンダのF1参戦経験は計り知れない価値をもたらしました。1980年代後半、ホンダエンジンを搭載したマシンは、F1グランプリで圧倒的な強さを見せていたのです。NSXには、このF1で培われた最先端テクノロジーが惜しみなく投入されることとなりました。

特に、エンジン開発においては、F1エンジンの設計思想が色濃く反映されています。3リッターV型6気筒DOHCエンジンには、当時としては革新的なVTEC(可変バルブタイミング・リフト電子制御機構)が採用されました。このシステムにより、低回転域での扱いやすさと高回転域でのパワフルな走りを両立させることに成功したのです。

シャシー開発も、F1の知見を活かして進められました。強度と軽さを両立させたオールアルミモノコックボディは、当時の量産車としては世界初の試みだったのです。さらに、前後のサスペンションには4輪ダブルウイッシュボーンを採用し、高速走行時の安定性と旋回性能の向上を図りました。

また、空力特性の研究にも多くの時間が費やされることになります。風洞実験を繰り返し、ボディ形状を最適化することで、高速走行時の安定性を確保したのでした。こうした地道な開発の積み重ねが、NSXの優れた走行性能を支えていたのです。

アイルトン・セナが関わった伝説の走行テスト

.jpg)

出典:本田技研工業株式会社

NSXの開発において、忘れてはならないのが、F1ドライバーのアイルトン・セナの存在です。1989年、日本GPのための来日中だったセナは、ホンダの要請を受け、鈴鹿サーキットでNSXのプロトタイプをテストしました。

当初、セナはプロトタイプの剛性不足を指摘し、「このままではダメだ」と厳しい評価を下したのです。この率直なフィードバックを受け、開発チームは車体剛性を大幅に強化。アルミモノコックボディの補強や、サスペンションのセッティング変更を行うことになりました。

のちに、改良されたプロトタイプを再びテストしたセナは「これなら合格だ」と太鼓判を押します。F1世界チャンピオンの厳しい目を通すことで、NSXは更なる進化を遂げたのでした。

この出来事は、単なる開発エピソードにとどまらず、ホンダの開発哲学を象徴するものとなりました。最高峰のレーシングドライバーが満足する走りを実現しながらも、一般ドライバーが安心して扱える特性を持つ—それがNSXの目指した姿だったのです。

1989年2月、シカゴオートショーでミッドシップスポーツカーのプロトタイプ「NS-X」が世界初公開され、同年10月には東京モーターショーにも出展されました。そして1990年8月にアメリカでアキュラNSXとして販売が開始され、9月には日本市場でもNSXの名称で正式発表されたのでした。価格は当時で850万円という高価格設定でしたが、その卓越した性能と革新的な技術は、自動車業界に大きな衝撃を与えることになったのです。

5つの革新技術が実現した初代NSXの圧倒的性能

初代NSXが世界の自動車界に衝撃を与えた理由は、その革新的な技術の数々にあります。従来のスーパーカーとは一線を画す先進技術の集積により、NSXは「乗る人を選ばないスーパースポーツカー」という新たな価値を創出したのです。ここでは、NSXに搭載された5つの革新技術とその意義について詳しく見ていきましょう。

- 革新技術①:世界初の量産車オールアルミモノコックボディ

- 革新技術②:高回転・高出力のVTECエンジン

- 革新技術③:ミッドシップレイアウトによる理想的な重量配分

- 革新技術④:4輪ダブルウイッシュボーンサスペンション

- 革新技術⑤:日常使いを考慮した操作性と視界設計

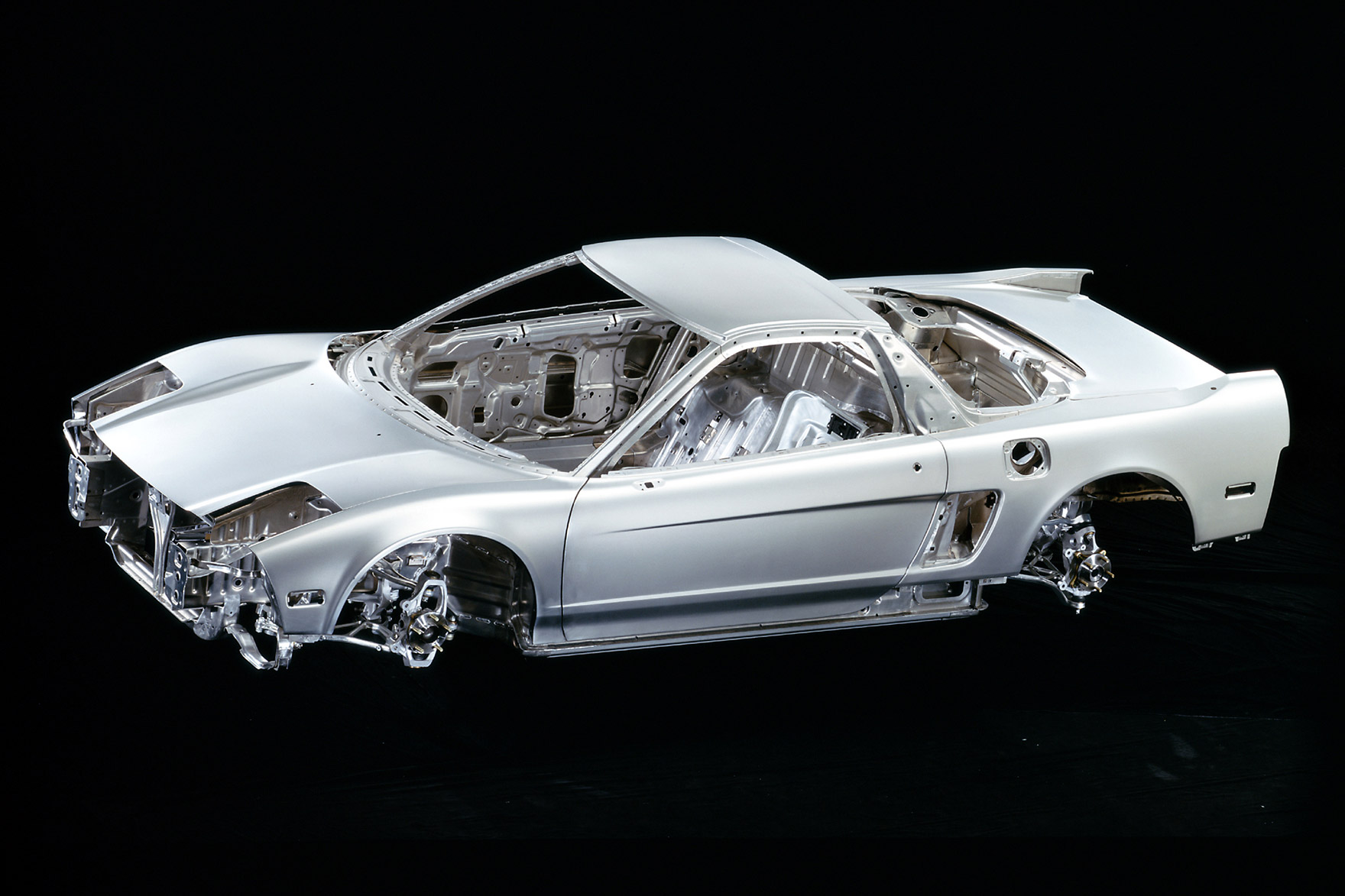

革新技術①:世界初の量産車オールアルミモノコックボディ

NSXが成し遂げた最大の革新は、量産車として世界初となるオールアルミモノコックボディの採用でした。従来のスーパーカーでは、高価なレーシングカーか限定生産車でしか実現できなかった技術を、量産モデルで実用化したのです。

アルミニウムは鉄に比べて約3分の1の重量でありながら、適切な設計により必要な強度を確保できます。NSXのボディシェルは、押し出し材、鋳造材、板材など様々なアルミ素材を最適に組み合わせ、接合部分には航空機技術から応用した特殊な溶接技術が用いられていました。

この技術により、NSXは車両重量をわずか1350kg程度に抑えながら、高い剛性を実現したのです。軽量化によるパワーウェイトレシオの向上は、加速性能や燃費性能の向上に直結します。さらに、アルミボディは耐食性にも優れており、長期使用における車体の劣化も最小限に抑えられるという利点もありました。

当時、アルミボディの量産化には多くの技術的課題がありましたが、ホンダはこれらを一つ一つ解決。その結果、NSXは軽量かつ高剛性というスポーツカーの理想的な特性を手に入れたのでした。このアルミモノコックボディの成功は、後の自動車開発に大きな影響を与え、現代の高性能車に広く採用されるようになったのです。

革新技術②:高回転・高出力のVTECエンジン

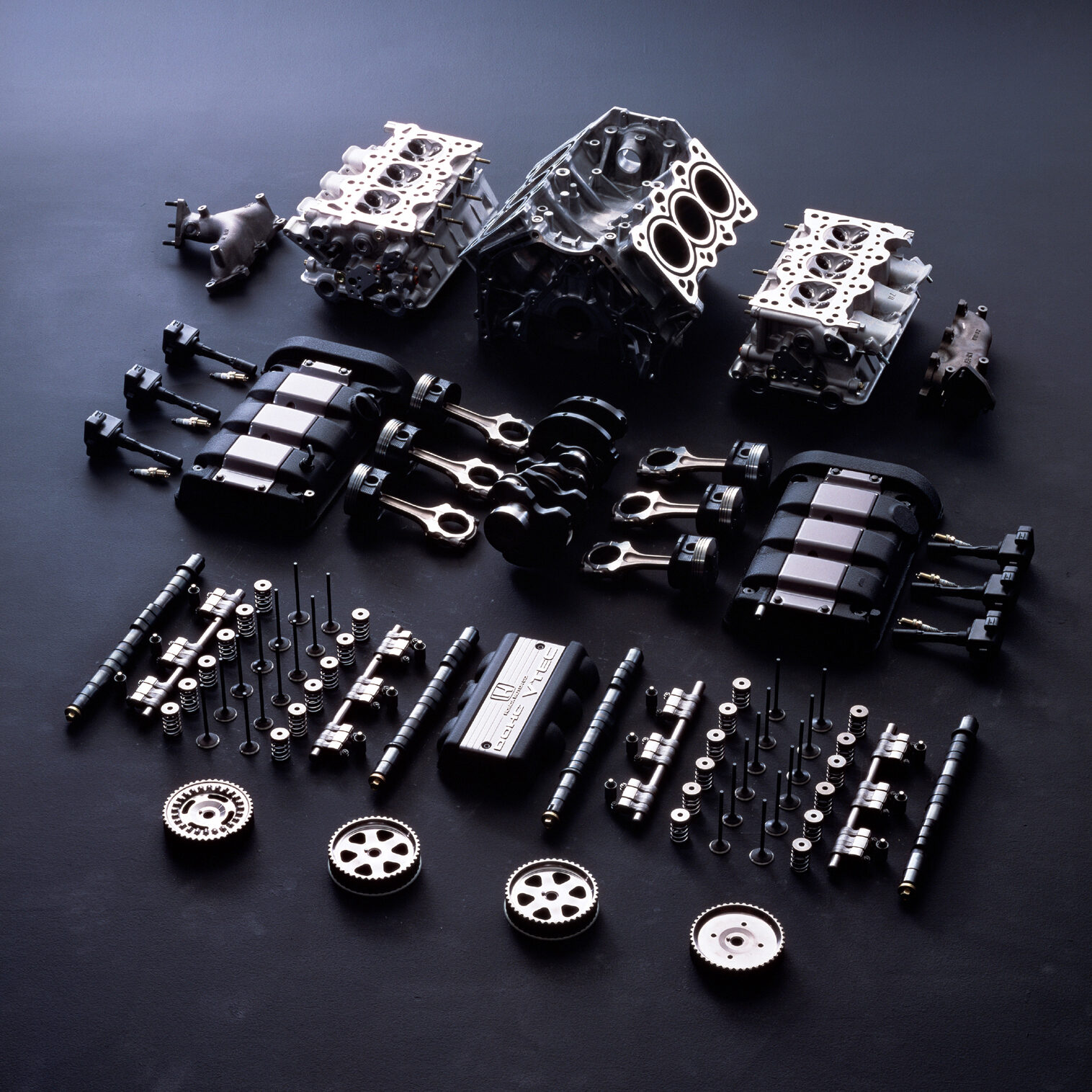

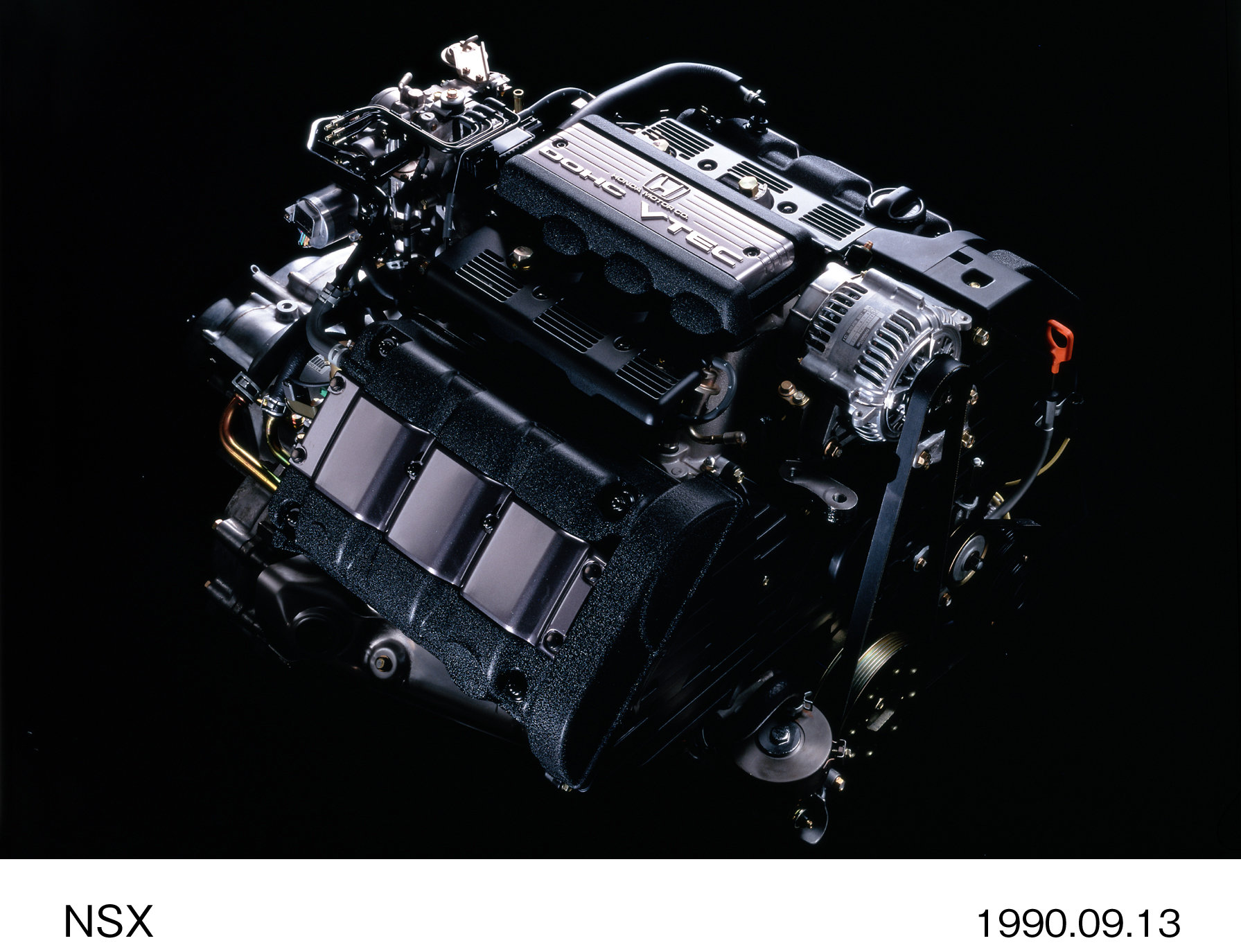

出典:本田技研工業株式会社

NSXのハートとなるエンジンには、当時としては画期的な技術が詰め込まれていました。搭載されたのは、3.0リッターV型6気筒DOHCエンジン(C30A型)で、最高出力は280PS/7,300rpm、最大トルク29.0kg-m/5,400rpmを発生。当時の日本車では最高峰の性能を誇っていたのです。

このエンジンの最大の特徴は、VTECシステムの採用です。Variable Valve Timing and Lift Electronic Control(可変バルブタイミング・リフト電子制御機構)の略であるVTECは、エンジン回転数に応じてバルブの開閉タイミングとリフト量を最適に制御するシステムとなっています。

低回転時には燃費と扱いやすさを重視したバルブタイミングで運転し、高回転になると高出力を引き出すためのタイミングに切り替わるのです。これにより、日常走行時の扱いやすさと、サーキット走行などでの高性能を両立させることに成功しました。

さらに、エンジン単体の設計にもF1由来の技術が反映されていたのです。チタン製コネクティングロッドの採用や、ピストンとコンロッドの軽量化により、8,000rpmを超える高回転域までスムーズに回るエンジン特性を実現。日常走行からサーキット走行まで、あらゆるシーンで心地よいレスポンスを味わうことができる設計となっていました。

NSXのエンジンは単に高出力というだけでなく、耐久性と環境性能にも優れていたのです。当時の他のスーパーカーと比較して、信頼性が高く、さらに排出ガスのクリーン化にも早くから取り組んでいました。

革新技術③:ミッドシップレイアウトによる理想的な重量配分

NSXが卓越したハンドリングを実現できた大きな要因の一つが、ミッドシップレイアウトの採用です。エンジンを車体の中央、ドライバーの後ろに配置するこのレイアウトは、理想的な重量配分をもたらしました。

前後重量配分は約40:60。この配分により、コーナリング時の安定性と俊敏性が大幅に向上したのです。さらに、エンジンとトランスミッションを低い位置に搭載することで、車両の重心も低く抑えられています。これにより、旋回時のロール(横揺れ)が抑制され、高いコーナリング性能を発揮する設計となっていたのでした。

また、ミッドシップレイアウトの採用は、空力設計の自由度も高めました。フロントエンドにエンジンがないため、低くスリムなノーズデザインが可能になり、空気抵抗の低減と高速安定性の向上に貢献しています。

このレイアウトは、高性能スポーツカーとしての走行性能を最大化する一方で、一般ドライバーにとっての使いやすさも考慮されていたのです。従来のミッドシップスポーツカーにありがちだった「クセのある挙動」を徹底的に排除するため、サスペンションセッティングや車両運動特性の最適化が図られていました。

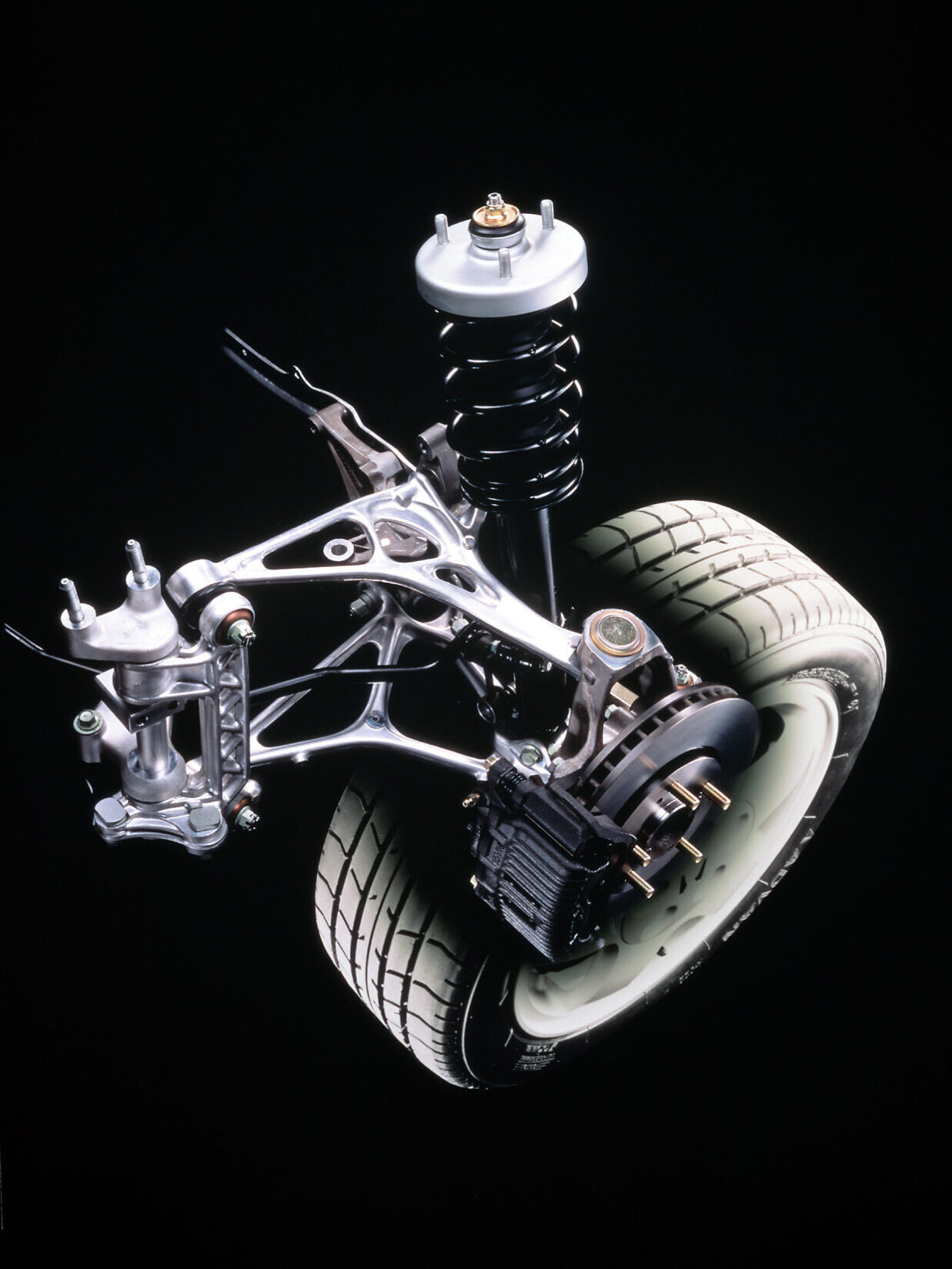

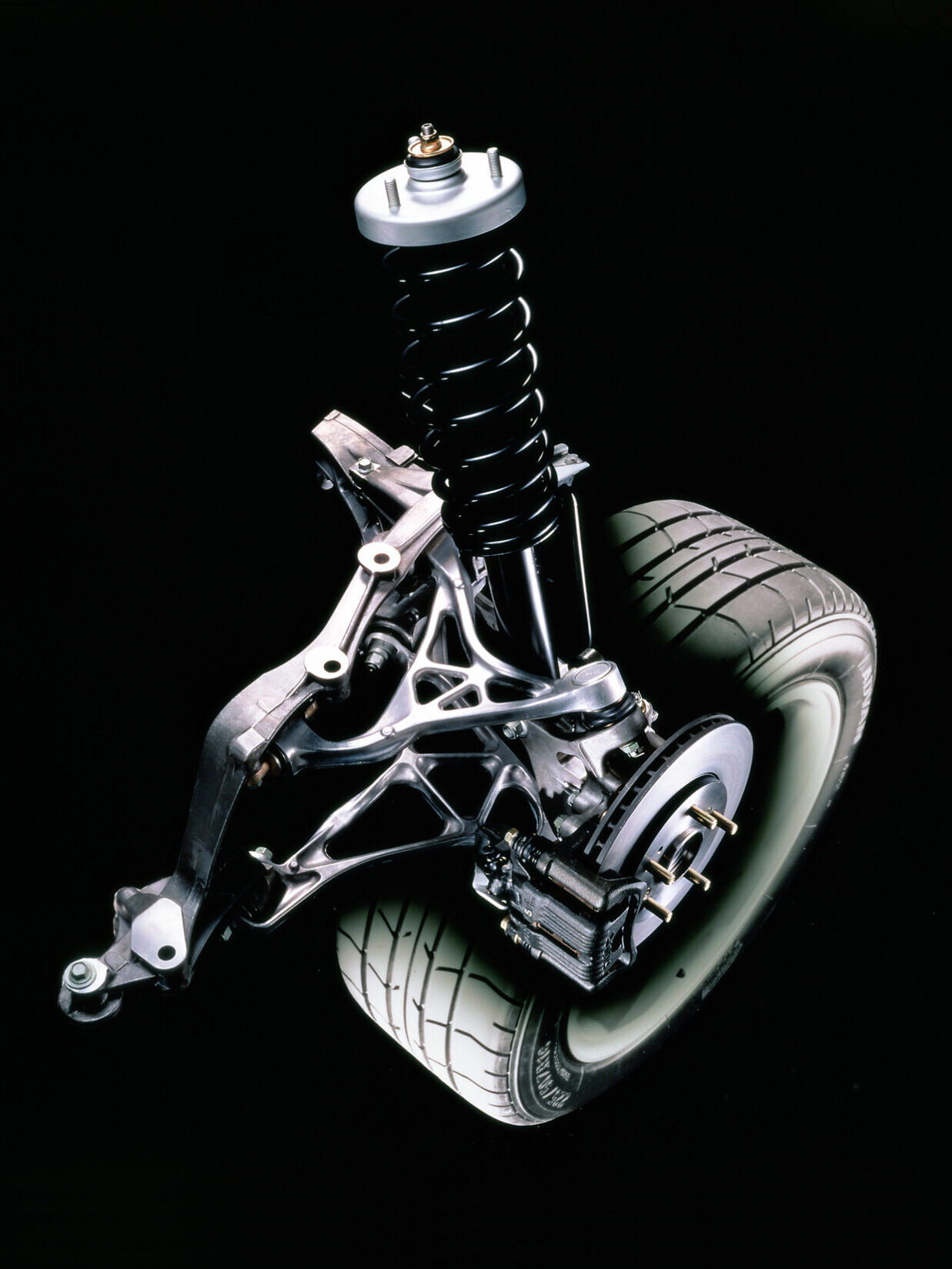

革新技術④:4輪ダブルウイッシュボーンサスペンション

出典:本田技研工業株式会社

NSXのシャシー性能を高めるうえで欠かせなかったのが、4輪ダブルウイッシュボーンサスペンションの採用です。当時の高性能車では、リアにマルチリンク式サスペンションを採用する例も多かった中、NSXは前後とも同じダブルウイッシュボーン式を選択したのでした。

このサスペンション形式を採用した理由は、直進安定性と旋回性能の両立を図るためです。ダブルウイッシュボーン式は、タイヤの接地性を高く保ちながら、サスペンションのストロークに伴うアライメント変化を最小限に抑えられるという特徴があります。

NSX用に開発されたこのサスペンションは、アルミ鍛造の上下アームを採用することで大幅な軽量化を実現。さらに、コンプライアンスステアと呼ばれる技術により、荒れた路面でも接地性を失わず、安定したハンドリングを維持できるよう設計されていたのでした。

これらの技術により、NSXはサーキットでの走行から日常の街乗りまで、幅広い状況で優れた乗り心地と操縦性を発揮することができたのです。

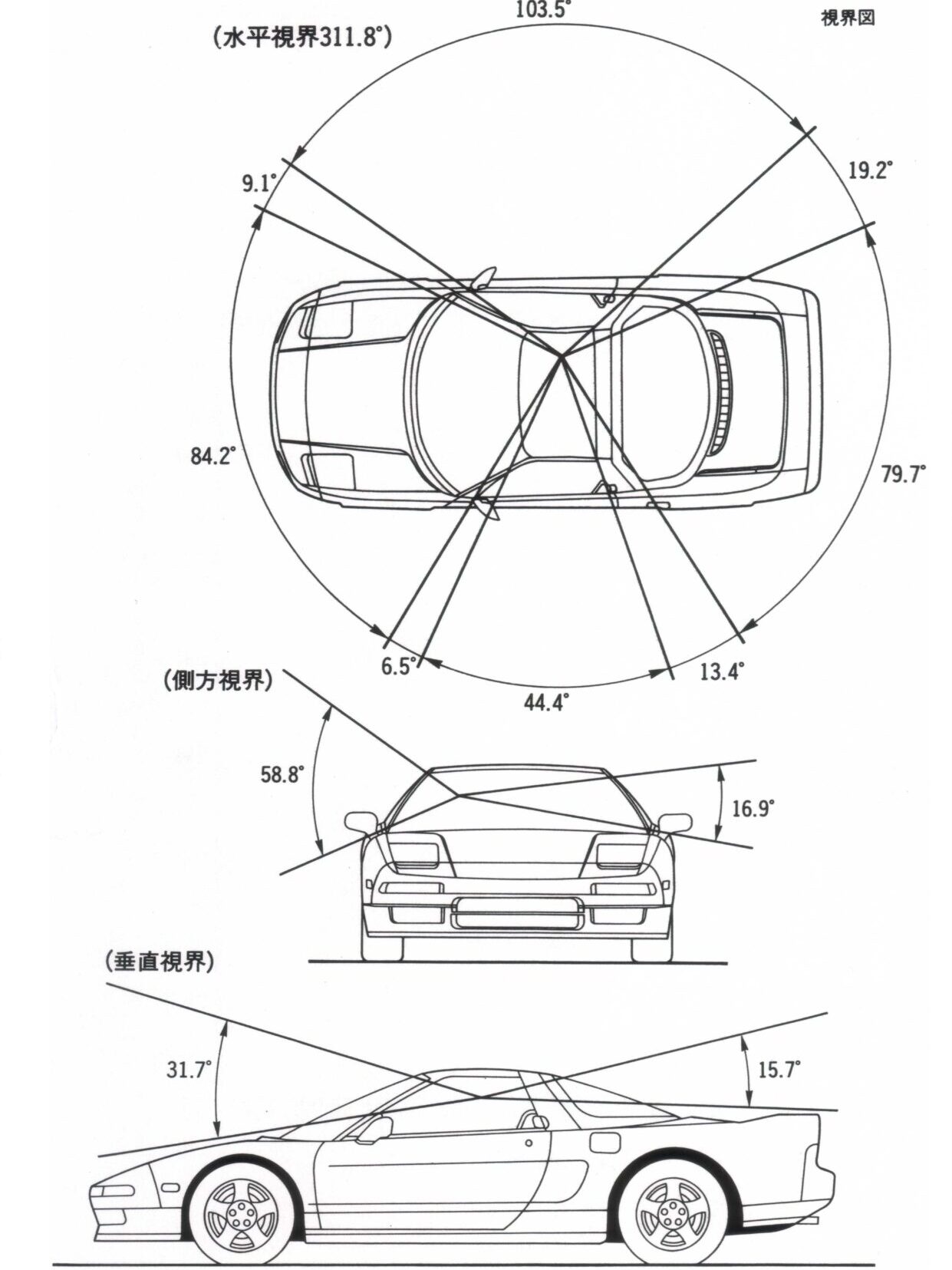

革新技術⑤:日常使いを考慮した操作性と視界設計

NSXの革新性は、ただ速く走るための技術だけではありませんでした。「毎日乗れるスーパーカー」という開発理念のもと、日常での使いやすさにも徹底的にこだわっていたのです。

その象徴が、卓越した視界設計にあります。従来のスーパーカーは、ドライバーの視界が狭く、日常での運転や駐車に苦労することが少なくありませんでした。NSXでは、航空機のコックピット設計の思想を取り入れ、「フォワードキャノピー」と呼ばれる視界設計を採用。Aピラー(フロントガラスの両端の柱)を極限まで細くし、低い位置にインストルメントパネルを配置することで、前方視界を大幅に拡大したのでした。

これにより、運転中の死角が減り、市街地での運転や駐車場での取り回しが格段に容易になりました。また、サーキット走行においても、コーナリング時のエイペックス(曲がり角の頂点)が見やすくなるというメリットをもたらしたのです。

さらに、インテリアデザインにおいても、人間工学に基づいた操作系の配置や、長時間のドライブでも疲れにくいシート設計など、ドライバーの負担を軽減する工夫が随所に施されていました。スイッチ類は操作頻度に応じて最適な位置に配置され、シフトレバーの操作感にもこだわりが感じられる設計でした。

これらの「使い勝手」に対するこだわりは、単なる妥協ではなく、NSXというクルマの本質的な価値を高める要素だったのです。性能と日常性を両立させたNSXは、「スーパーカー」の新たな基準を作り上げました。

初代NSXの歴史的進化とモデルチェンジの変遷

初代NSXは1990年の発売以降、約15年にわたり生産が続けられました。この間、時代の要求に応じた技術革新や性能向上が図られ、様々なバリエーションモデルが展開されています。ここでは、NSXの進化の歴史を時系列に沿って辿りながら、各モデルの特徴や技術的な変化について見ていきましょう。

- 1990年:初代NSXの登場と市場の反応

- 1992年:初代NSXタイプRの誕生

- 1995年:オープントップモデル「NSXタイプT」の登場

- 1997年:3.2Lエンジンと6速MTへの進化

- 2001-2002年:大幅なデザイン変更と新型NSX-R

- 15年におよぶ生産期間と世界累計販売台数

1990年:初代NSXの登場と市場の反応

1989年2月のシカゴオートショーでプロトタイプ「NS-X」が世界初公開され、同年10月の東京モーターショーにも出展されました。そして1990年8月、アメリカでアキュラブランドの最上級モデルとして販売が開始され、9月には日本でもホンダNSXとして正式発表されたのです。

発売当初は5速MTモデルと4速ATモデルの2タイプが用意され、3.0リッターV6 DOHC VTECエンジン(280PS)を搭載。インテリアはブラックを基調としたシンプルなデザインとなっていました。

NSXの登場は世界の自動車界に衝撃を与え、特に欧州の高級スポーツカーメーカーに大きな影響を及ぼしたことは間違いありません。高性能と日常使用の両立というコンセプトは、その後のスーパーカー開発の方向性を変えることになったのです。

1991年には、オーナーの運転スキルアップを目指す「NSXオーナーズミーティング」が発足し、ホンダとユーザーの交流の場が設けられました。また、1992年1月には、内装や専用外装色を自由に選べる「カスタムオーダープラン」が創設され、個性的なNSXを求めるオーナーの要望に応える体制が整いました。

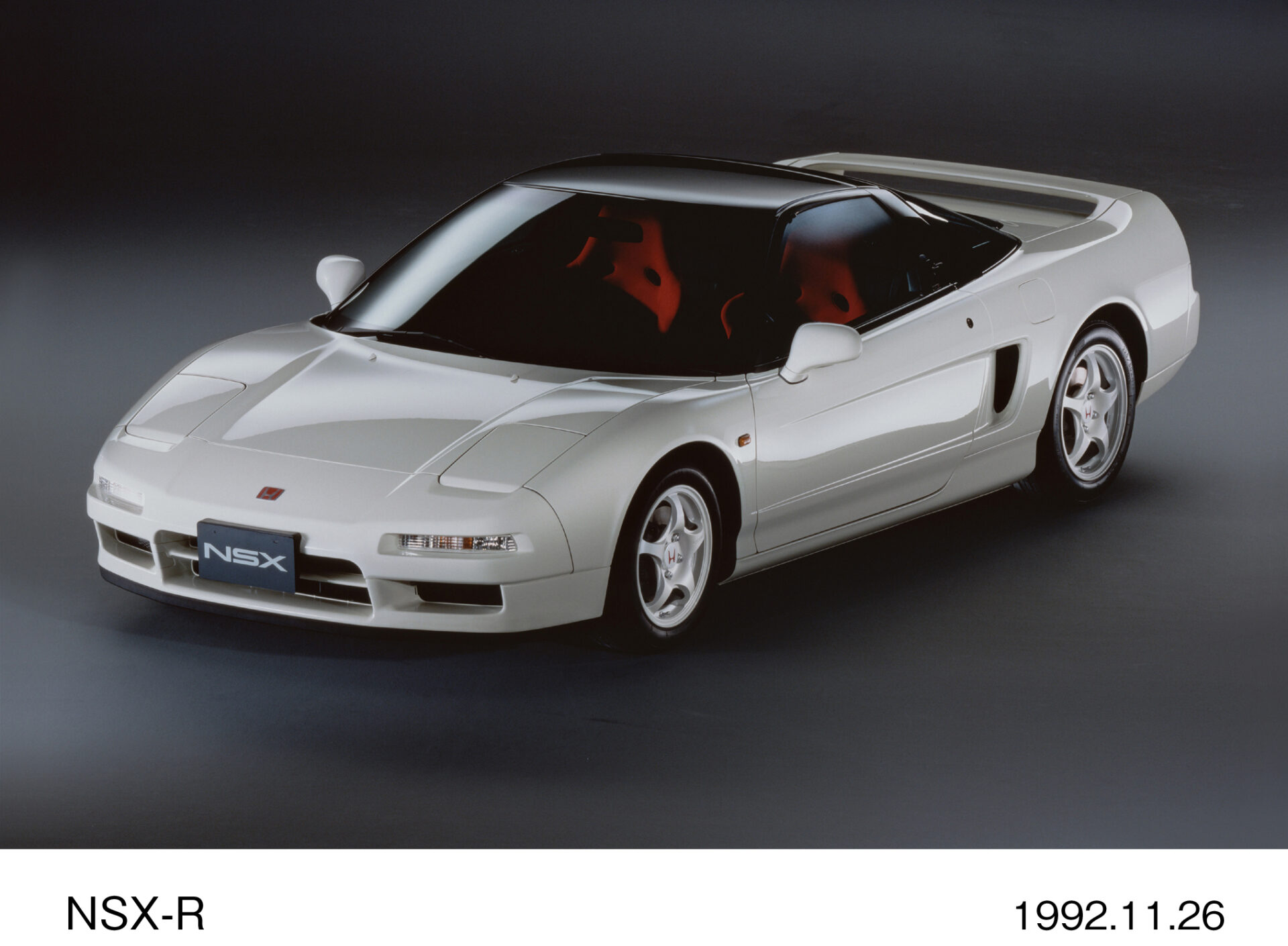

1992年:初代NSXタイプRの誕生

1992年11月、NSXは初めての特別仕様車「NSXタイプR」を投入。このモデルは、サーキット走行を前提としたピュアスポーツモデルとして開発されたものです。ベースモデルから約120kgの徹底的な軽量化が図られ、専用サスペンションチューニングが施されていました。

タイプRの特徴として、専用レカロ製カーボンケブラーシート、チタン製シフトノブ、MOMO製ステアリングホイールなど、こだわりの装備が与えられたのが特筆すべき点です。また、エアコンやオーディオ、電動調整機能などを省略することで、徹底的な軽量化を追求。サスペンションは硬めにセッティングされ、サーキット走行での性能を最大限に引き出す仕様に仕上げられていました。

タイプRは、わずか483台の限定生産となり、今でもコレクターズアイテムとして高い人気を維持しています。初代タイプRの成功は、後のNSXバリエーションモデル展開の基礎となったと言えるでしょう。

1993年には、助手席SRSエアバッグの標準装備化や装備の充実が図られたマイナーチェンジが実施されました。また、同年にはNSXオーナーへのアフターサービスとして「リフレッシュプラン」が開始。これは走行を重ねたNSXを最適な状態に維持するためのメンテナンスプログラムで、ホンダのNSXに対する長期的なサポート姿勢を示すものだったのです。

1994年2月には、さらなるマイナーチェンジが実施され、フロントに16インチ、リアに17インチの異径タイヤが採用されたほか、強化ブレーキパッドの設定など、走行性能の向上が図られました。

1995年:オープントップモデル「NSXタイプT」の登場

1995年3月、NSXのバリエーションがさらに広がります。この年の大きな話題は、NSXのオープンモデル「NSXタイプT」の登場でした。タイプTは、リアキャノピー内に収納できる着脱式のルーフを装備したオープントップモデル。高剛性を保ちながらオープンの開放感を実現した技術力は高く評価され、タイプTはNSXの魅力をさらに広げる存在となったのです。

同時期に、ATモデルにはFマチックと呼ばれるセミオートマチックモード(マニュアルモード)が追加され、電子制御スロットル(DBW)が採用されました。これにより、ATでの走行でもより直感的な操作感が味わえるようになったことは特筆に値します。

電子制御スロットルの採用は、アクセルペダルとスロットルバルブの間を機械的なケーブルでつなぐ従来の方式から、電子制御によってエンジン出力を最適に制御するシステムへの進化を意味していました。このシステムにより、エンジンの応答性向上と同時に、よりきめ細かな出力制御が実現したのです。

1997年:3.2Lエンジンと6速MTへの進化

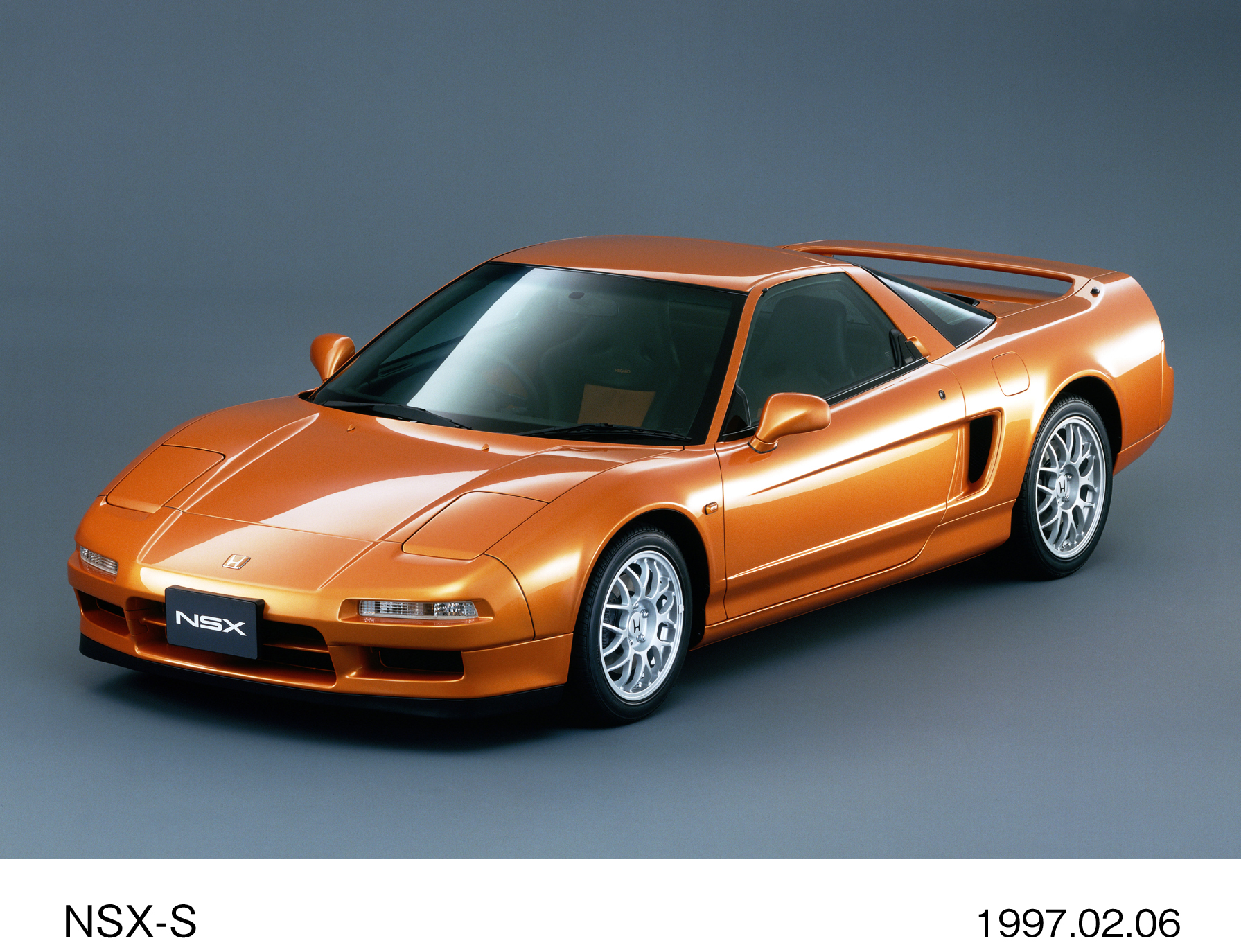

1997年2月、NSXは大きな進化を遂げます。MTモデルのエンジンが3.0Lから3.2Lへと排気量アップし、最大トルクが向上。同時に6速マニュアルトランスミッションが採用され、走行性能が大幅に強化されることとなりました。エンジン型式もC30AからC32Bへと変更され、高回転域での伸びやかなフィールが一層磨き上げられたのが特徴です。

排気量アップにより、最大トルクは29.0kg-mから31.0kg-mへと向上。6速マニュアルトランスミッションの採用により、よりスポーティな走りを追求できるようになったことは、多くのファンを喜ばせました。また、5-6速にはダブルコーンシンクロナイザーが採用され、高速走行時のシフトフィールも格段に向上したのです。

また、この時期に「NSXタイプS」というモデルが追加されました。タイプSは、ハードなサスペンションセッティングと軽量化を施した特別仕様車で、タイプRほど極端ではないものの、よりスポーティな走りを追求したモデルとして位置づけられていました。さらに「タイプS-ZERO」というさらに軽量化を進めたモデルも少数生産され、コアなファンを魅了しました。

これらのモデルでは、排気系がステンレス製に変更され、フロントブレーキディスクは16インチに大型化され、制動性能も向上。また、ABSの制御プログラムも改良され、より自然な制動フィールを実現していたのです。

1999年9月には、環境性能の向上に焦点を当てたマイナーチェンジが実施され、排出ガスのクリーン化が図られました。この改良により、NSXは「優-低排出ガス車」の認定を取得。高性能スポーツカーでありながら、環境性能においても時代の要請に応える姿勢を明確に示したのでした。

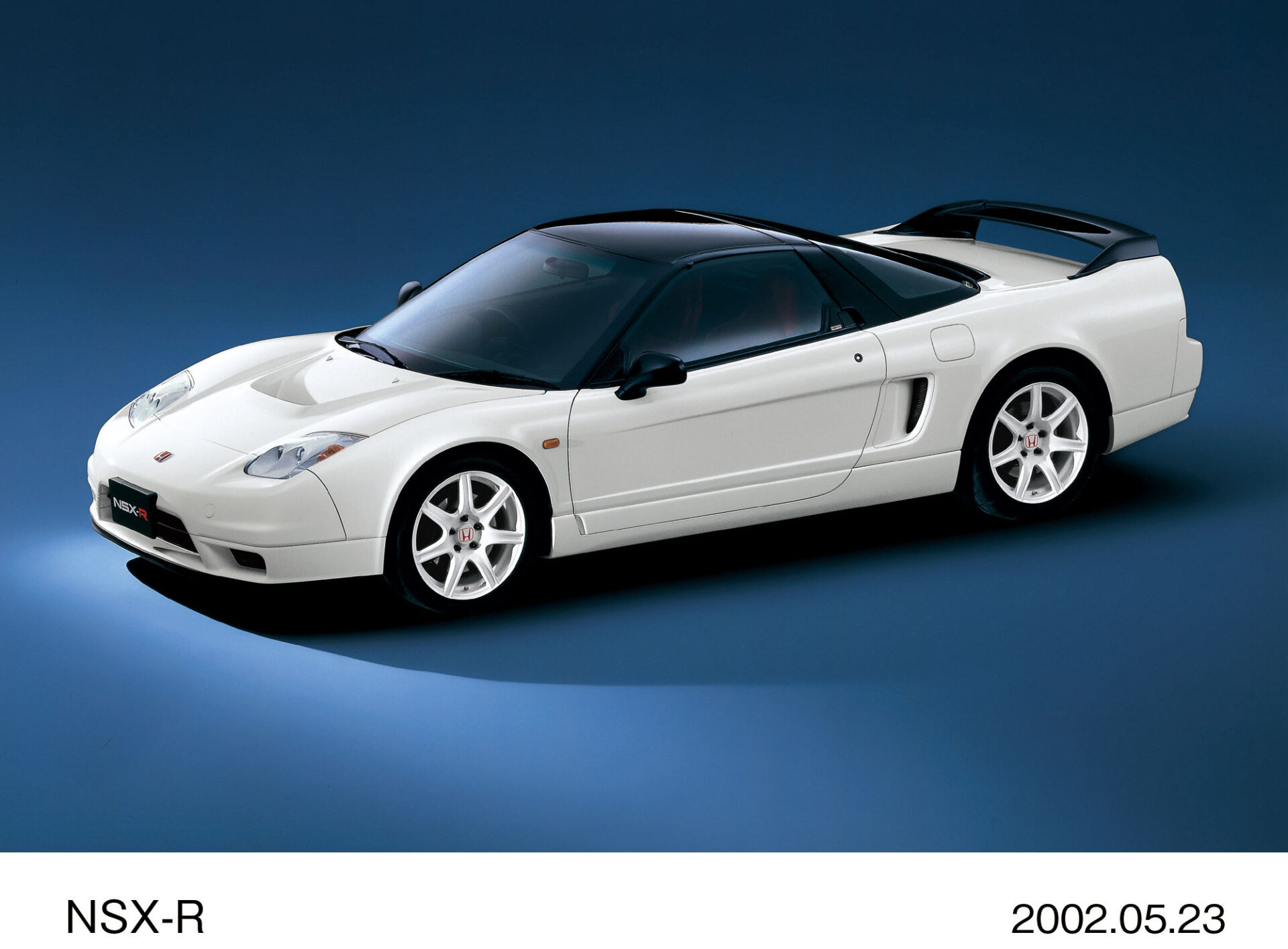

2001-2002年:大幅なデザイン変更と新型NSX-R

2001年12月には外観デザインが大きく変更される本格的なモデルチェンジが実施されました。最も目立つ変更点は、従来のポップアップ式ヘッドライトから固定式のディスチャージヘッドライトへの変更でした。これにより、フロントノーズのデザインが一新され、より現代的なスタイリングへと進化。同時に、前後ともに17インチタイヤの採用により、走行安定性がさらに向上したのは言うまでもありません。

そして2002年5月、初代NSX-R発売から10年を経て、新型「NSX-R」が登場します。このモデルでは、「空力操安」と呼ばれる新たな技術的アプローチが導入されました。カーボン製フロントフードやリアスポイラーの採用により、高速走行時のダウンフォース(車体を路面に押し付ける力)を発生させ、旋回限界を引き上げる効果をもたらしたのです。

このNSX-Rは、単に軽量化を図っただけでなく、エンジン内部のパーツを精密にバランス取りするなど、レーシングカーさながらの製造精度を追求したことでも話題となりました。クランクシャフト、フライホイール、クラッチカバーなどを一体でバランス取りする手法は、量産車では前例のない取り組みだったのです。

2003年10月には、イモビライザー(盗難防止装置)の追加や新色の追加などを含むマイナーチェンジが行われ、安全性と選択肢の拡充が図られることとなりました。

15年におよぶ生産期間と世界累計販売台数

初代NSXは、1990年から2005年までの約15年間にわたり生産が続けられました。その間、世界累計で18,000台以上が販売され、日本車を代表するスーパースポーツカーとしての地位を確立したのです。

生産終了に至る過程では、世界的な排出ガス規制の強化や安全基準の厳格化といった時代の変化もありましたが、NSXはその間も常に先進的な対応を行ってきました。例えば、1999年の改良では「優-低排出ガス車」の認定を取得し、環境性能と高い走行性能の両立を図ったことは特筆に値するでしょう。

最終モデルとなった2005年型では、特別塗装色などの設定もあり、多くのファンに惜しまれながらも第一世代NSXは生産終了を迎えることとなりました。ホンダは生産終了後もNSXオーナーをサポートするため、「リフレッシュプラン」や「NSXオーナーズミーティング」を継続するなど、アフターケアに力を入れる姿勢を崩しませんでした。

初代NSXが世に送り出した15年間の歴史は、単なる一台のスポーツカーの変遷ではなく、自動車技術の進化と挑戦の軌跡そのものだったと言えるでしょう。そして、その進化の過程で培われた技術や哲学は、後のホンダ車開発に大きな影響を与えることになります。NSXの遺産は、2016年に登場した2代目NSXにも継承され、新たな形で結実していくことになったのです。

まとめ:スーパースポーツカーの概念を変えた初代NSXの軌跡

ホンダが開発した初代NSXは、「誰もが安心して操ることができる本格スポーツカー」というコンセプトのもと、それまでのスーパーカーの常識を覆す数々の先進技術を投入しました。量産車として世界初のオールアルミモノコックボディ、高回転・高出力を実現するVTECエンジン、理想的な重量配分をもたらすミッドシップレイアウト。これらの革新技術が一台のクルマに凝縮されていたことが、NSXの最大の魅力です。

NSXが与えた影響は、ホンダ一社にとどまらず、世界の自動車業界全体に及びました。特に、「高性能と日常使用の両立」という考え方は、現代のスーパーカー開発における基本理念となっています。NSXが切り開いた道を、多くのメーカーが追随しました。

初代NSXの価値は、単なるノスタルジーではなく、現代においても色あせることのない普遍的なものです。技術の進化と人間中心の思想が結実した初代NSXは、これからも自動車史に輝き続ける存在であり続けるでしょう。

NSXの主な歴史年表

| 年月 | 出来事 |

|---|---|

| 1989年2月 | シカゴオートショーにてミッドシップスポーツカーのプロトタイプ「NS-X」を発表 |

| 1989年10月 | 東京モーターショーに「NS-X」を出展 |

| 1990年8月 | アメリカにてアキュラNSXを販売開始 |

| 1990年9月 | 日本にてNSXを発表 |

| 1991年 | NSXオーナーズミーティング発足 |

| 1992年1月 | カスタムオーダープラン創設 |

| 1992年11月 | ピュアスポーツモデル NSXタイプRを追加 |

| 1993年2月 | マイナーモデルチェンジ(助手席SRSエアバッグ採用など装備の充実) |

| 1993年 | リフレッシュプラン創設 |

| 1994年2月 | マイナーモデルチェンジ(前16/後17インチタイヤ、強化ブレーキパッド採用) |

| 1995年3月 | マイナーモデルチェンジ(電子制御スロットルDBW、マニュアル感覚のAT Fマチック採用、オープントップモデル NSXタイプT追加) |

| 1997年2月 | マイナーモデルチェンジ(MTモデルのエンジンを3.2L化、6速MT採用、NSXタイプS追加) |

| 1999年9月 | マイナーモデルチェンジ(低排出ガス化、装備の充実) |

| 2001年12月 | マイナーモデルチェンジ(エクステリアデザイン変更、前後17インチタイヤ採用) |

| 2002年5月 | 新型NSXタイプR追加 |

| 2003年10月 | マイナーモデルチェンジ(イモビライザーの追加、新色追加) |

| 2005年12月 | 本格的スポーツモデルNSXの生産終了 |