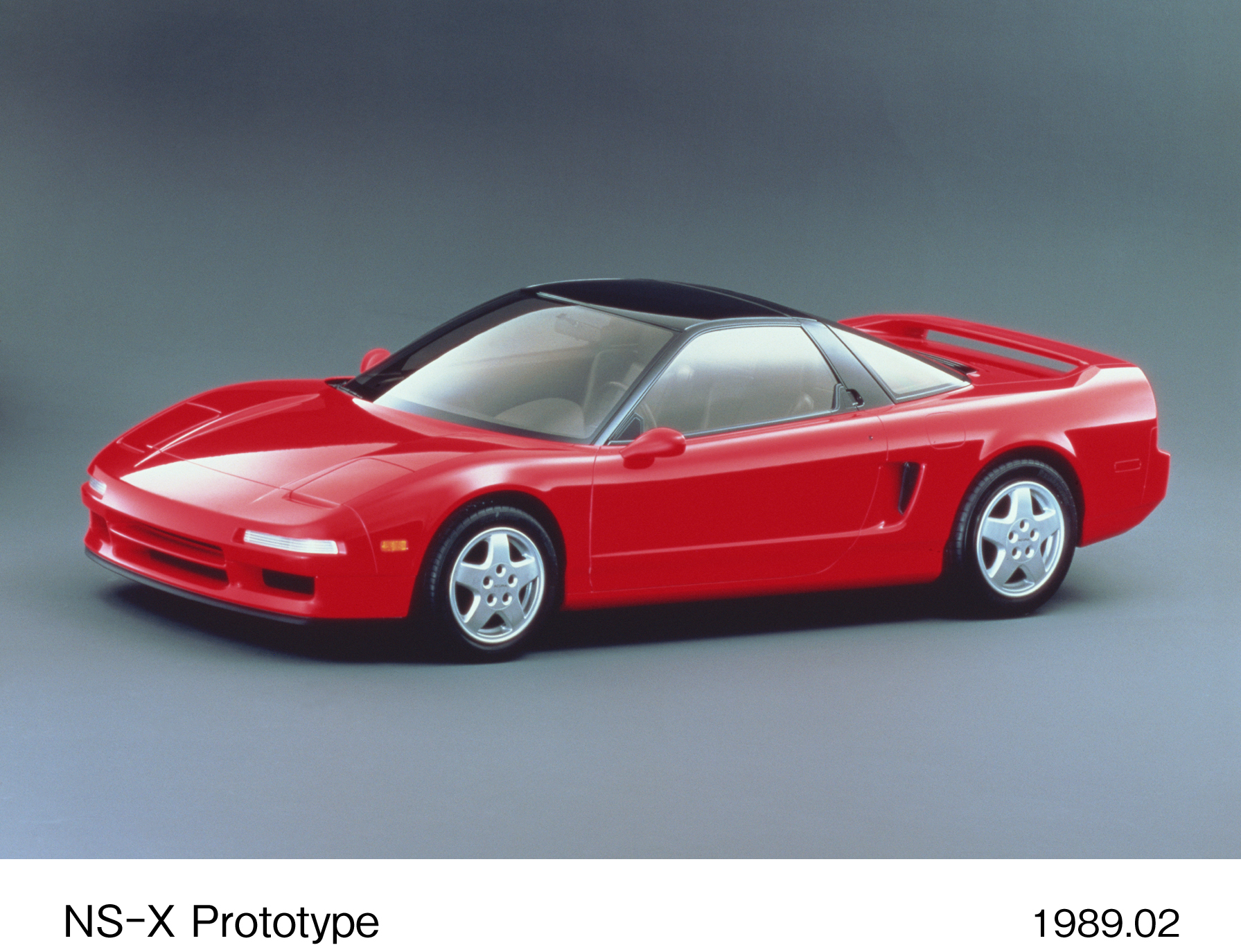

1990年、自動車業界に激震が走りました。「New Sports eXperimental」――通称NSXの登場です。それまでのスーパーカーといえば、速さと引き換えに「重いハンドル、硬いペダル、劣悪な視界、効かないエアコン」といった我慢を強いるのが当たり前でした。しかし、ホンダが送り出した初代NSXは、その常識を根底から覆しました。世界初のオールアルミモノコックボディによる軽量化、F1エンジン直系のVTECテクノロジー、そして何より「誰でも快適に運転できるスーパーカー」という全く新しい価値観。

フェラーリやポルシェさえもが、NSXの登場によって品質基準の見直しを迫られたと言われるほど、その歴史的インパクトは計り知れません。本記事では、単なるスペック比較にとどまらず、初代NSXがどのように自動車の歴史を変えたのか、そして今なお色褪せないその魅力と選び方の基準について、深く掘り下げて解説します。憧れの一台を手にするための判断材料として、ぜひお役立てください。

この記事のポイント

- 初代NSXが世界のスーパーカー開発に与えた歴史的影響とは

- オールアルミボディとVTECエンジンが実現した「人間中心」の性能

- 前期型(NA1)と後期型(NA2)の走りと価値の違い

- 現在の市場価格動向と購入前に知っておくべき維持のポイント

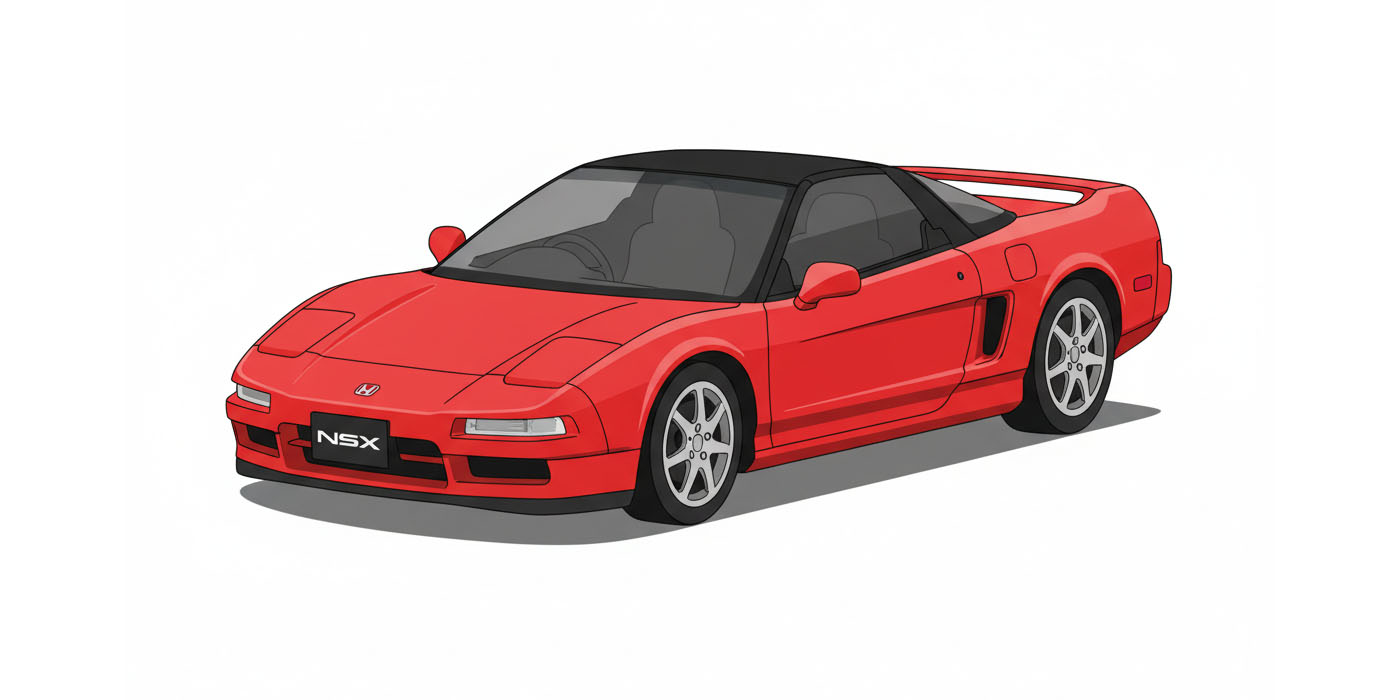

歴史を変えた「人間中心」のスーパーカー

初代NSXが伝説と呼ばれる最大の理由は、速さだけでなく「快適性」をスーパーカーの要件に加えた点にあります。開発思想と技術的革新からその歴史的意義を紐解きます。

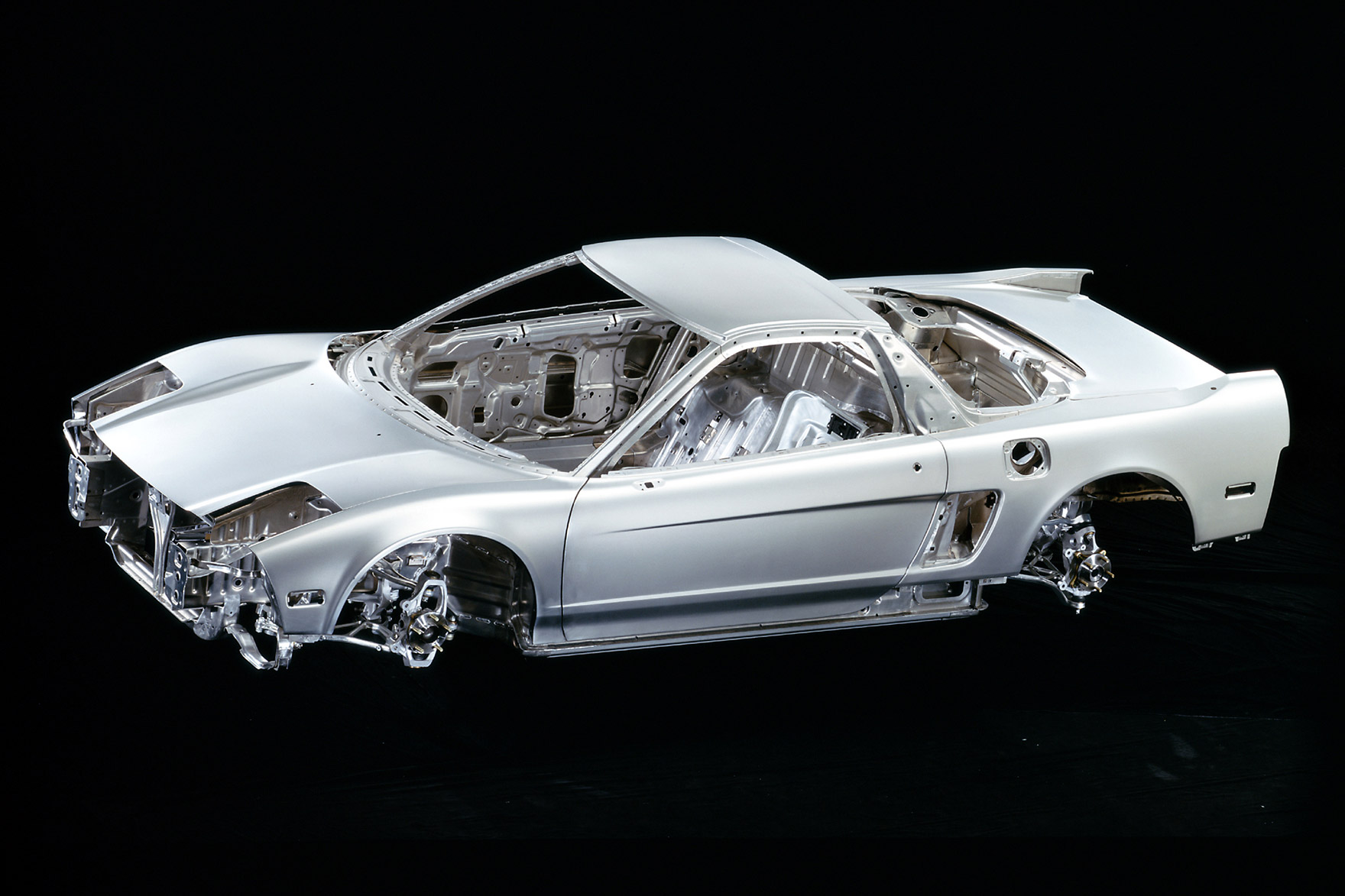

世界初のオールアルミモノコックボディ

- 200kg以上の軽量化を実現

- 当時の新幹線技術を応用した溶接技術

- 高剛性と運動性能の飛躍的向上

初代NSXの代名詞とも言えるのが、量産車として世界初となる「オールアルミモノコックボディ」の採用です。当時のスーパーカーは鋼鉄製が主流でしたが、ホンダは運動性能を極限まで高めるため、徹底的な軽量化に挑みました。

鉄よりも軽く、しかし加工が難しいアルミを車体骨格に採用することで、同クラスの車両と比較して約200kgもの軽量化に成功。これにより、大排気量エンジンに頼らずとも一級の加速性能とコーナリング性能を手に入れました。この技術的挑戦は、後の自動車製造におけるアルミ素材の活用を一気に加速させる歴史的な転換点となりました。

アイルトン・セナとF1のDNA

- 開発テストでのセナの厳しい指摘

- 「ボディ剛性が足りない」から始まった熟成

- 鈴鹿サーキットとニュルブルクリンクでの鍛錬

.jpg)

写真出典:本田技研工業株式会社

NSXの歴史を語る上で欠かせないのが、当時のF1界のスーパースター、アイルトン・セナの存在です。開発段階のNSXをテストドライブした彼の一言、「剛性が足りない」という指摘が、開発チームを奮い立たせました。

これにより、当初の設計よりもはるかに高い剛性目標が設定され、世界一過酷と言われるドイツのニュルブルクリンクでのテスト走行が繰り返されました。F1で培った技術フィードバックと、天才ドライバーの感性が融合したことで、NSXは単なる工業製品を超えた「ドライバーと対話できるスポーツカー」へと昇華したのです。

フェラーリを震撼させた「快適性」

- 視界の良さと実用的なトランク

- オートエアコンやパワステの標準装備

- 「エブリデイ・スーパーカー」という新概念

NSXが登場するまで、スーパーカーは「週末に数時間だけ乗る特別な乗り物」でした。しかしNSXは、低いボンネットによる圧倒的な視界の良さ、渋滞でもオーバーヒートしない信頼性、ゴルフバッグが入るトランク、そして快適なエアコンを備えていました。

「スーツを着て通勤にも使えるスーパーカー」というコンセプトは、当時のフェラーリ(特に348など)にとっては脅威でした。NSXの出現以降、世界のスーパーカーメーカーは「性能と快適性の両立」を無視できなくなり、現代のスーパーカーのあり方を決定づける歴史的なベンチマークとなったのです。

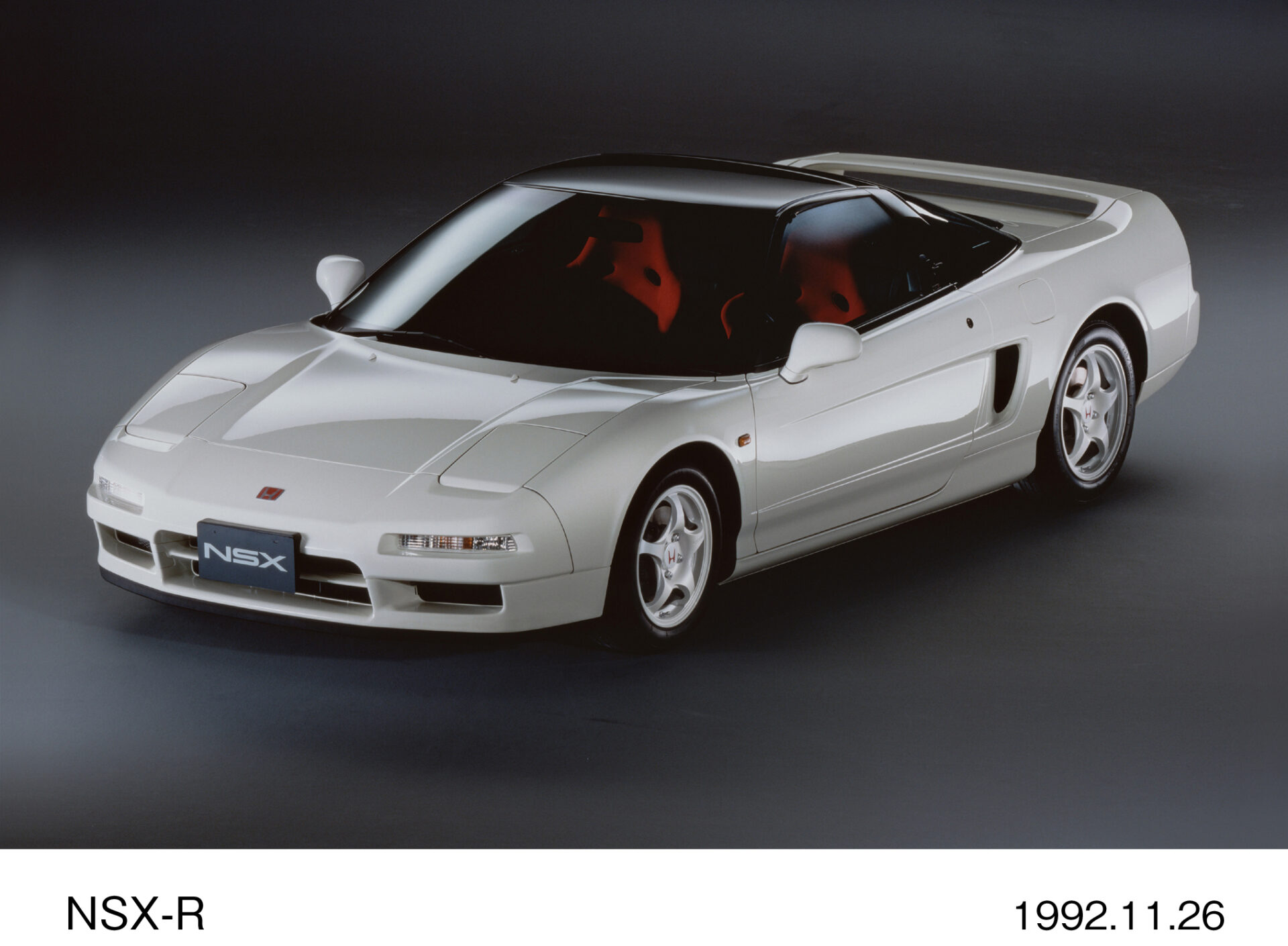

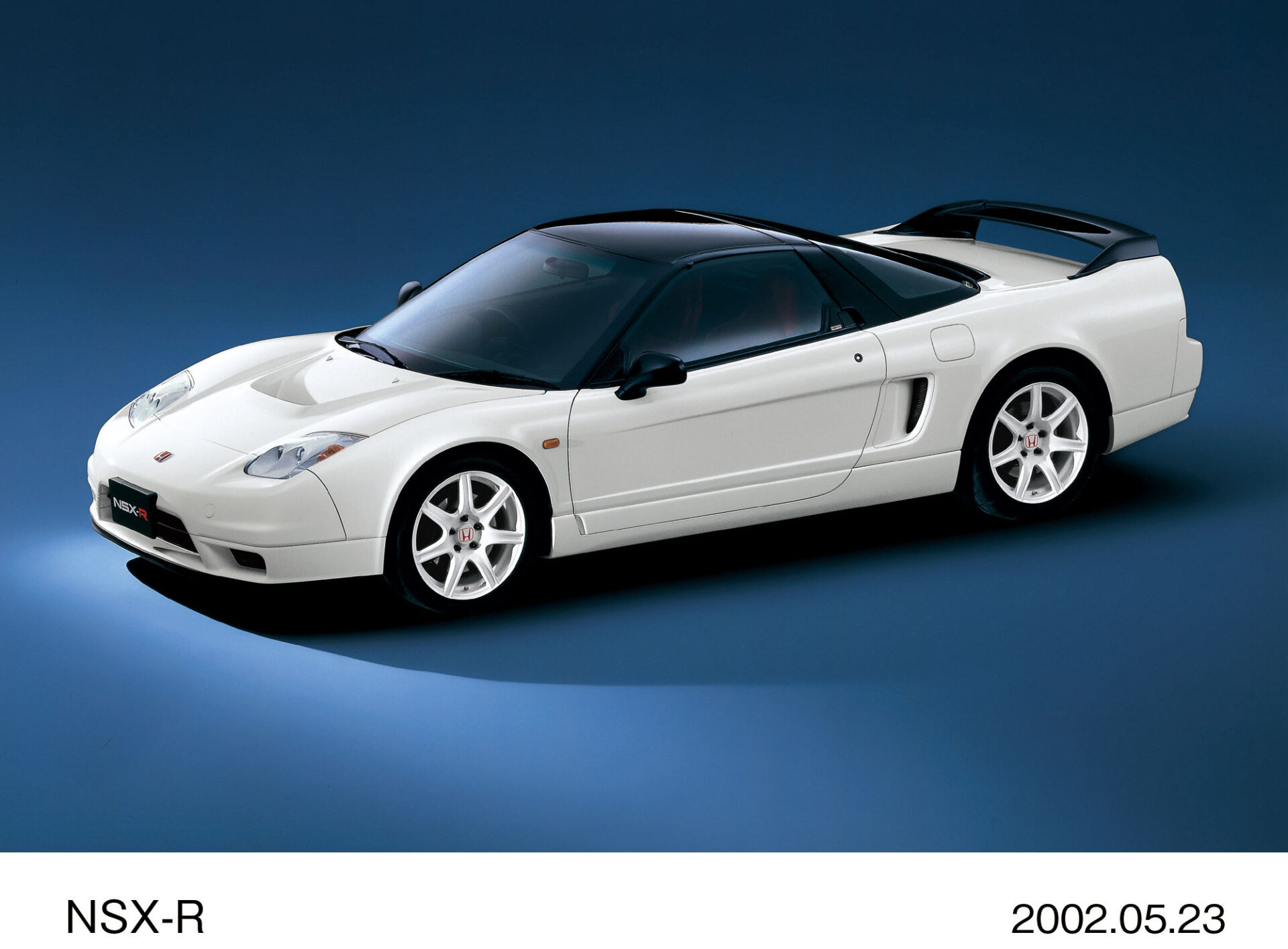

NA1とNA2:モデル変遷と選び方

約15年にわたる長いモデルライフの中で、NSXは大きく進化しました。ここでは大きく分けて前期型(NA1)と後期型(NA2)の違いを比較し、選択の基準を明確にします。

排気量アップとミッションの進化

- 3.0L(5MT/4AT)から3.2L(6MT)への進化

- 低速トルクの向上による扱いやすさ

- 電子制御スロットル(DBW)の採用

1997年のマイナーチェンジは、NSXの歴史における大きな分岐点です。MTモデルのエンジン排気量が3.0L(C30A型)から3.2L(C32B型)へと拡大され、トランスミッションも5速から6速へと多段化されました。

これにより、低中速域のトルク不足が解消され、よりダイレクトでパワフルな加速フィールを実現しました。一方で、3.0Lエンジンの「回してパワーを絞り出す感覚」を好むファンも多く、どちらが優れているかというよりは、ドライバーの好みが分かれるポイントと言えます。なお、ATモデルは最後まで3.0Lエンジンのまま継続されました。

固定ライトかリトラクタブルか

- 空力と軽量化を追求した固定式ヘッドライト

- スーパーカーらしいリトラクタブルライト

- 見た目の好みとメンテナンス性のバランス

2001年のビッグマイナーチェンジでは、外観が大きく変更されました。衝突安全性と空力特性の向上、そしてフロントオーバーハングの軽量化を目的に、特徴的だったリトラクタブルヘッドライトが廃止され、固定式のディスチャージヘッドライトが採用されました。

この変更はファンの間で賛否両論を呼びましたが、走行性能(特にフロントの入り方)においては固定式モデル(通称02Rなど)が高い評価を得ています。しかし、「スーパーカー=リトラクタブル」という美学を持つ層からは、依然として前期・中期型の人気が根強く、中古車市場でもリトラクタブルモデルの価格が高騰する傾向にあります。

主要スペック比較表

HONDA NSX モデル比較

Evolution from NA1 to NA2今、初代NSXを所有するということ

伝説的な車である一方、製造から30年以上が経過している個体も多くあります。現在所有するために知っておくべき「現実」について解説します。

価格高騰と資産価値

- 海外需要の増加による価格上昇

- 修復歴の有無が価格に大きく影響

- 投機目的ではなく「乗りたい」人のための選択

現在、初代NSXの中古車価格は高騰の一途をたどっています。特に北米市場(JDMブーム)からの需要が高く、状態の良い個体は新車価格を大きく上回る数千万円で取引されることも珍しくありません。

資産価値としては非常に魅力的ですが、これから購入する場合は「安すぎる個体」には注意が必要です。アルミボディの修復には高度な技術が必要であり、過去に適切な修理がなされていない車両をつかむと、本来の性能を味わえないばかりか、後から莫大な修理費がかかる可能性があります。

メンテナンスとリフレッシュプラン

- ホンダ公式「リフレッシュプラン」の存在

- T3TECなど専門ショップの重要性

- 純正部品の供給状況と対策

NSXには、メーカーであるホンダが車両を預かり、新車に近い状態まで復元する「NSXリフレッシュプラン」という独自のサービスが存在しました(現在は受付状況要確認)。メーカーがこれほど長く一台の車種をサポートし続けることは異例であり、NSXがいかに特別な車であるかを物語っています。

また、純正部品の一部(特に内装や電装系)は欠品が出始めていますが、NSXに特化した専門ショップ(T3TECなど)がリビルト品や対策部品を開発しており、維持環境は他のネオクラシックカーに比べれば恵まれています。購入の際は、近隣に信頼できる主治医(ショップ)があるかどうかも重要な判断基準となります。

まとめ

- 歴史的転換点: NSXは「快適なスーパーカー」という概念を作り、世界基準を変えた。

- 技術の結晶: オールアルミボディとVTECは、今乗っても色褪せない感動を与える。

- モデル選び: 軽快なNA1か、トルクフルなNA2か。好みと予算で選べるが、状態重視が鉄則。

- 購入の決断: 価格は上昇傾向。維持環境は整っているが、専門店のサポートは必須。

初代NSXは、単なる移動手段でも、単なる速い車でもありません。それは、日本の技術者たちが世界に挑んだ「魂」そのものです。ステアリングを握り、背中でVTECサウンドを感じる時、あなたはその歴史の一部となります。維持には覚悟が必要ですが、それ以上の「所有する喜び」と「走る感動」が、NSXには確実に存在します。迷っているならば、手が届かなくなる前に、その伝説に触れてみることをお勧めします。